昨日,

平潭历史记忆与民俗旅游论坛在我区举行,

通过海坛文丛等历史文献捐赠的形式,

邀请文化、旅游等方面的文人专家,

探讨平潭历史记忆与人文风俗。

9月22日,平潭历史记忆与民俗旅游论坛——暨海坛文丛出版研讨在区图书馆举行 ,《海坛文丛》从摄影、诗词、绘画等多种方面,记录岚岛风情、挖掘平潭文化。

昨日,

平潭历史记忆与民俗旅游论坛在我区举行,

通过海坛文丛等历史文献捐赠的形式,

邀请文化、旅游等方面的文人专家,

探讨平潭历史记忆与人文风俗。

9月22日,平潭历史记忆与民俗旅游论坛——暨海坛文丛出版研讨在区图书馆举行 ,《海坛文丛》从摄影、诗词、绘画等多种方面,记录岚岛风情、挖掘平潭文化。

活动现场

历史是一种档案

展现平潭的文化底蕴

据悉,《海坛文丛》系列共花费 2 年半时间收集,约 40 多册。在历史研究的基础上,还原平潭历史,发现平潭独特的生命力。

《海坛文丛》出版人王强一个是“ 80 ”后的小伙子。说起举办此次活动的缘由,他说,除了工作需求之外,还源于对平潭文化的浓厚兴趣。

活动现场的书籍捐赠

王强认为,历史是一种“档案”,平潭如今是 实验区、自贸区、国际旅游岛多重叠加优势,也需更多的历史资料来展现平潭的文化底蕴。

这次以专题的形式,将平潭人文、环境、时代背景等脉络进行梳理,以构成平潭特有的历史记录。

镜头记录下的历史

注入灵魂的摄影

镜头记录历史,平潭摄影师陈星的《第3只眼睛》摄影集、陈菊生的《陈菊生摄影集》是《海坛文丛》系列之一,通过摄影记录、老照片的复原,寻找过去的平潭历史足记,也展示平潭这几年的迅猛发展。

陈菊生-五十年代平潭的船只

在2006年,陈星将镜头对准岚岛的山海人文。他认为平潭的美景是需要灵魂注入的,否则用多昂贵相机都是苍白的,它的背后故事才更有意义,更值得深思纪念。

陈星-《残缺的记忆》

“平潭早年引入第一辆车的‘推车’、打下海峡大桥的‘第一根桩’这些都是有历史纪念意义的,”陈星一边翻动摄影集一边陷入回忆,当时平潭对外的通道只能靠船,道路又狭窄崎岖,车是用推进来的。

陈菊生-第一辆进入平潭的汽车

如今平潭有了海峡大桥、公铁大桥(在建),汽车可以说“飞”到平潭。“从‘推’到‘飞’记录了平潭的蜕变,我们见证了平潭,我们以平潭为自豪。”

陈星《大桥打下的第一根桩》

创建国际旅游岛

需要文化元素

游天荆作为平潭地道的“草根词人”,此次捐献《海山词笺》、《山水吟稿》等作品,游天荆从事诗词创作 60 年,根据自身在平潭的所见所闻而作,诗词共 1086 首。

他说,诗词需要传承,需要回到民间。因为诗词的音乐感强、框架束缚少,因此写词能让心情愉悦。我们要积极培养下一代对诗词的兴趣,通过诗词、谚语等形式唤醒新平潭人的历史记忆。

对于这几年平潭的变化发展,游天荆感慨,随着平潭这几年的开放开发,不仅硬件还有人文素质也在不断地提高。

另外,游天荆还对平潭创建国际旅游岛提出建议,平潭最特别的地方在于古老文化与海洋文化相叠加,既古老又年轻。因此创建国际旅游岛,要添加文化元素,才能使旅游景点更加丰富饱满;使文化传承更具意义。

描绘平潭山水石厝

挖掘平潭文化风情

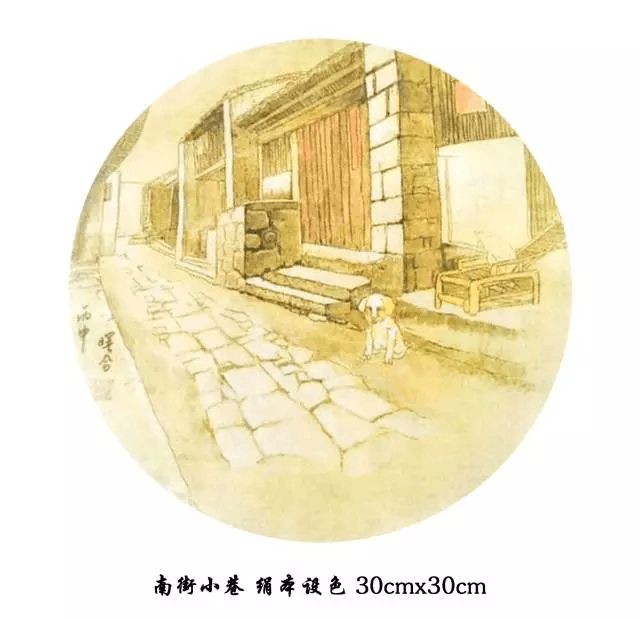

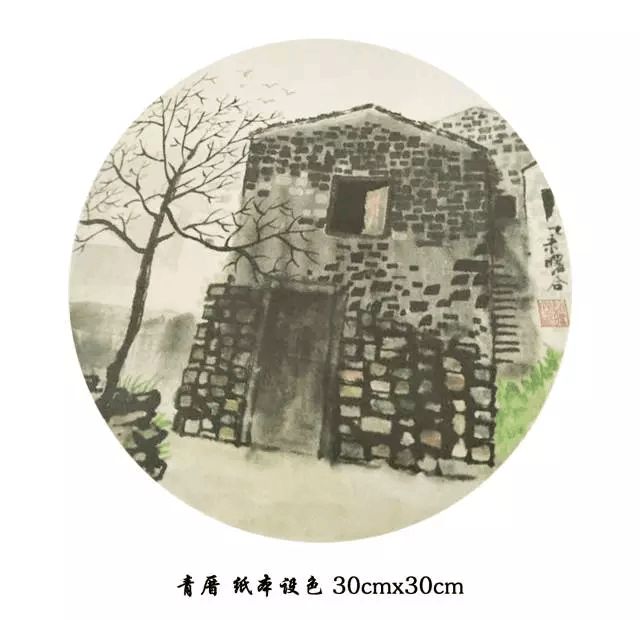

赵曙合是平潭女婿。据他介绍,《百厝图》绘画集是他多年在岚写生、创作而制成的。

《平潭百厝图》节选

他曾以“江南百厝图”为灵感,描绘出平潭的渔网、山水、石厝房,展示平潭别样的生活。

《平潭百厝图》节选

“平潭石厝房在夕阳西下时最美。”赵曙合说,平潭石厝房是有讲究的 ,例如,石厝房里的窗户不摆放在正中间;波浪型的屋顶,上面压着石头,平潭话谐音意为“压浪”,因为渔家人出海,最大愿望就是风平浪静。他表示,挖掘平潭文化与风情,是非常有趣的。

来源:平潭网

文字:林爱玲

图片:林晟宇 陈菊生 陈星提供

责编:林巧薇